Wie sich eine Kompositfüllung bewährt, lässt sich oft erst Jahre nach ihrer Applikation feststellen. Doch hier gibt es Fortschritte: Leipziger Wissenschaftler haben in ersten klinischen Studien gezeigt, dass sich mit der optischen Kohärenztomogafie verschiedene Adhäsivsysteme und Komposite deutlich früher valide bewerten lassen.

In der restaurativen Zahnheilkunde spielt die Adhäsivtechnik eine entscheidende Rolle. Seit den 1970er-Jahren entwickelten sich Kompositmaterialien und Adhäsivsysteme rapide, was stabilere und beständigere Restaurationen ermöglichte. Trotzdem weisen Komposite immer noch eine entscheidende Schwachstelle auf: die Zahn-Komposit-Verbundzone.

Die unvermeidbaren Spannungen, die bei der Polymerisation entstehen, und die unterschiedlichen chemischen und physikalischen Eigenschaften von Zahnhartsubstanzen und Kompositrestaurationen können zur Spaltbildung zwischen Restauration und Zahn führen. Während des Kauens können dann Flüssigkeiten (Speichel) und Bakterien von der Mundhöhle in die Spalte „gepumpt“ werden. Das kann die weitere Degradation im Bereich der Verbundzone begünstigen und das Verbundversagen beschleunigen (1). Dadurch wiederum können Randverfärbungen, eine Überempfindlichkeit der Pulpa, eine Biofilm-Akkumulation sowie Karies am Restaurationsrand entstehen, sodass ein Verlust der Restauration droht. Könnte die Grenzfläche zwischen Zahnhartsubstanz und adhäsiv befestigter Restauration frühzeitig und kontinuierlich beurteilt werden, ließen sich Schwachstellen aufdecken und über die Zeit hinweg könnte eingeschätzt werden, ob der Verlauf problematisch ist.

Dafür gibt es allerdings noch keine etablierten Methoden wie etwa bildgebende Verfahren, mit denen Zahnärzte die Verbundqualität von Kompositrestaurationen während und nach deren Platzierung beurteilen können. Füllungen werden klinisch visuell nach funktionellen, biologischen und ästhetischen Kriterien beurteilt. Auf dieser Grundlage lässt sich häufig erst mehrere Jahre nach der Applikation etwas darüber aussagen, wie sich eine Restauration bewährt. Frühe Hinweise auf klinische Probleme oder ein Versagen sind schwer zu finden.

Durch Kompositrestaurationen “hindurchschauen“

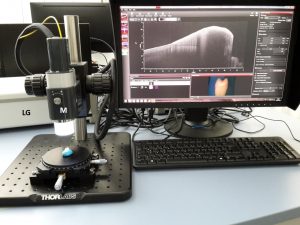

Doch es gibt erste Ansätze zur Frühdiagnostik. An der Poliklinik für Zahnerhaltung und Parodontologie der Universität Leipzig beschäftigt sich eine Arbeitsgruppe um Prof. Rainer Haak mit der optischen Kohärenztomographie (OCT, Abb. 1). Dieses Verfahren ermöglicht es, durch Kompositrestaurationen „hindurchzuschauen“. In der Augenheilkunde wird diese Technik mittlerweile routinemäßig zur Darstellung des Augenhintergrundes verwendet.

Abb. 1: Laboraufbau der OCT-Gerätekonzeption SD-OCT (Telesto SP II, Fa. Thorlabs GmbH, Dachau). Lasergenerator (LG), flexibler Messkopf (M, Führung mit Hand möglich)

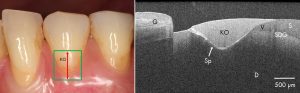

Mithilfe nicht-ionisierender Strahlen mit Wellenlängen von ca. 800 bis 1500 nm lassen sich nicht-invasiv und kontaktfrei 2D- und 3D-Bilder mit nahezu histologischer axialer Auflösung von bis zu 1–2 µm erzeugen. Je nach untersuchtem Substrat lassen sich am Zahn Signale aus einer Tiefe von ca. 3 mm empfangen. In wenigen Sekunden werden dreidimensionale Tomogramme mit 300 bis 500 zweidimensionalen Schnittbildern generiert (2). So werden frühe Anzeichen von Adhäsivdefekten an den gesamten Grenzflächen zwischen Zahn und Restauration sichtbar (Abb. 2). Erste klinische Studie haben jetzt gezeigt, dass sich mit dieser Methodik verschiedene Adhäsivsysteme und Komposite im Vergleich zur klinischen Bewertung weniger aufwändig und deutlich früher valide bewerten lassen (3, 4). Unterschiede zwischen verschiedenen Kompositen oder Adhäsiven, die mit klassischen klinischen Studien häufig frühestens nach Laufzeiten von über drei Jahre feststellbar sind, waren mit der OCT teilweise bereits direkt nach der Füllungslegung erkennbar.

Abb.2: Klinische und OCT-Abbildung einer zervikalen Kompositfüllung (KO, Zahn 34) kurz vor dem Füllungsverlust. In den OCT-Schnittbildern der ROI (roter Pfeil) sind Füllung (KO), Dentin (D) und Schmelz (S) deutlich abgegrenzt. Am Dentin erscheint ein breiter, lang ausgedehnter Spalt (Sp), der durch zwei helle Signallinien begrenzt wird (Pfeil). Die Verbundzone am Schmelz ist dagegen intakt (V: Verbund, keine Signallinie). Schmelz-Dentin-Grenze (SDG), Gingiva (G).

Die Möglichkeit, mit der OCT Zähne und Restaurationen non-invasiv und nahezu in Echtzeit darzustellen, kann aber auch die klassische klinische Befundung im Praxisalltag unterstützen. Ein entsprechender Prototyp für die intraorale Anwendung wurde gerade vorgestellt (5) und 2018 mit dem Dental Innovation Award ausgezeichnet. In Kooperation mit dem Medizinischen Laserzentrum Lübeck GmbH (Lübeck) und der Firma orangedental GmbH & Co. KG (Biberach a. d. Riss) haben die Leipziger Wissenschaftler eine OCT-Sonde entwickelt, die es erlaubt, auch nur intraoral zugängliche Bereiche darzustellen – ein weiterer Schritt auf dem Weg zur klinischen Integration der OCT in die Zahnarztpraxis (Abb. 3).

Abb. 3: Prototyp der Intraoral-OCT-Sonde

Dr. Kyung-Jin Park, Dr. Hartmut Schneider und Univ.-Prof. Rainer Haak, Universität Leipzig

Literatur

- C.L. Davidson, A.I. Abdalla, Effect of occlusal load cycling on the marginal integrity of adhesive Class V restorations, Am. J. Dent. 7 (1994) 111–114.

- K.-J. Park, H. Schneider, R. Haak, Assessment of interfacial defects at composite restorations by swept source optical coherence tomography, J. Biomed. Opt. 18 (2013) 76018. https://doi.org/10.1117/1.JBO.18.7.076018.

- R. Haak, P. Schmidt, K.-J. Park, M. Häfer, F. Krause, D. Ziebolz, H. Schneider, OCT for early quality evaluation of tooth-composite bond in clinical trials, J. Dent. 76 (2018) 46–51. https://doi.org/10.1016/j.jdent.2018.06.007.

- R. Haak, M. Hähnel, H. Schneider, M. Rosolowski, K.-J. Park, D. Ziebolz, M. Häfer, Clinical and OCT outcomes of a universal adhesive in a randomized clinical trial after 12 months, J. Dent. (2019) 103200. https://doi.org/10.1016/j.jdent.2019.103200.

- R. Haak, M, Ahrens, H. Schneider, M. Strumpski, C. Rüger, M. Häfer, G. Hüttmann, D. Theisen-Kunde, H. Schulz-Hildebrandt, Handheld OCT probe for intraoral diagnosis on teeth, Clinical and Preclinical Optical Diagnostics II. Vol. 11073. International Society for Optics and Photonics, 2019.